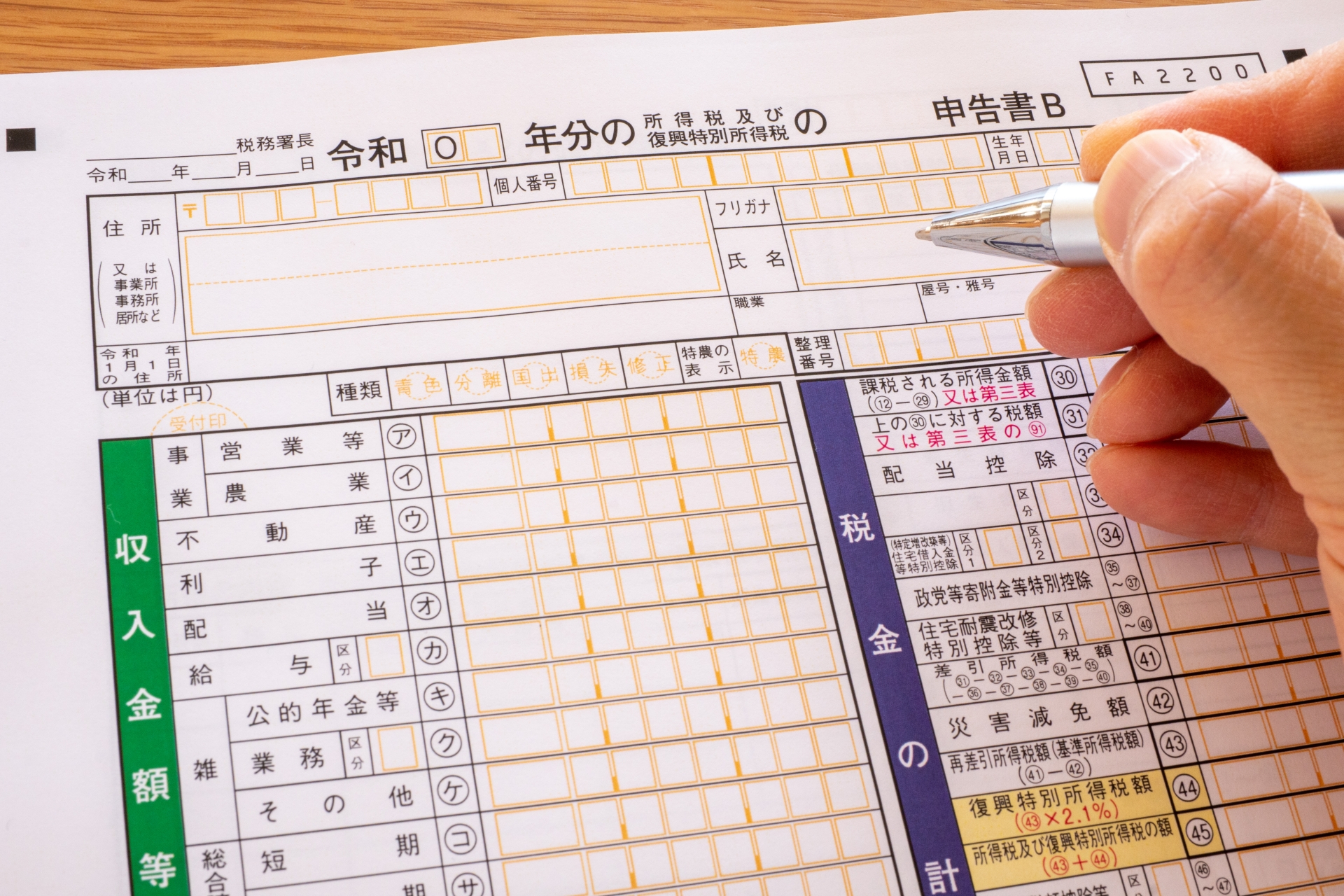

確定申告をする際には、適切な申告書の選択が重要です。確定申告書には、様式AとBの2種類があります。それぞれの用途や使い方が異なるため、本記事では特に確定申告書Bについて詳しく解説します。また、源泉徴収票との関係についても触れていきますので、ぜひ参考にしてください。この記事を読めば、確定申告書Bの正しい使い方や記入方法、そしてそれに関連する書類の準備方法について、しっかりと理解できるでしょう。

確定申告とは何か?

確定申告という言葉を耳にしたとき、多くの会社員は「自分には関係ない」と考えるかもしれません。会社員の場合、給与から税金が天引きされており、年末調整で税額が調整されるため、通常は自ら確定申告を行う必要がありません。しかし、確定申告は税金を納めるだけでなく、払い過ぎた税金を取り戻すこともできる制度です。例えば、年間医療費が10万円以上かかった場合や、住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、または株取引で損失が発生した場合など、確定申告をすることで所得税が還付される可能性があります。

確定申告を行うことによって、税金に関するさまざまなメリットを得られる場合があります。特に、サラリーマンであっても、副業や不動産収入などで追加の所得がある場合には確定申告が必要です。また、医療費控除や住宅ローン控除などを活用することで、実際に支払う税金を軽減することができます。このように、確定申告は単に納税のための手続きではなく、個人の経済状況に応じて税負担を軽減するための大切な手段でもあります。

確定申告書Bを作成するときに必要な書類とは?

確定申告書Bを作成する際には、以下の書類が必要です:

- 青色申告決算書(青色申告の場合)

- 収支内訳書(白色申告の場合)

- 源泉徴収票(給与所得者)

- 医療機関の領収書

- 各種控除証明書(生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書など)

- 寄附金の受領書・領収書(寄附金控除を受ける場合)

確定申告書Bは、あらゆる所得を記載し、税金を計算するための書類です。所得金額や控除額を正確に記載するために、これらの書類を事前に用意しておくことが重要です。青色申告を行う個人事業主は、青色申告決算書を基にして記入します。源泉徴収されている給与所得者は、源泉徴収票を見ながら作成します。

確定申告書Bは、特に多様な所得を持つ個人や複数の収入源を持つ方にとって重要な書類です。正確な記入が求められるため、関連する書類をしっかりと揃え、情報を漏れなく記載することが大切です。例えば、青色申告決算書は、青色申告を選択した個人事業主やフリーランスの方にとって欠かせない書類であり、収支内訳書は白色申告を行う際に必要です。これらの書類をもとに、年間の総収入や経費を正確に記録し、適切な控除を受けることで、正しい納税額を算出します。また、寄附金控除を受ける場合には、寄附金の受領書をしっかりと保管し、提出することが求められます。

確定申告書AとBの違いとは?

確定申告書にはAとBの2つの様式があります。それぞれの違いは記載項目の数や対象とする所得の種類にあります。確定申告書Aは、給与所得や公的年金、雑所得を対象にした申告書で、項目数が少なく簡単に記入できるのが特徴です。一方、確定申告書Bは、どのような職業の人でも利用できるように設計されており、記入項目が多い分、さまざまな所得を申告することができます。個人事業主や自営業者、複数の所得がある方は確定申告書Bを使用することが一般的です。どちらを使うか迷った場合は、様式Bを選ぶと良いでしょう。

確定申告書AとBの選択は、申告者の所得の種類や職業に応じて決まります。確定申告書Aは、給与所得や年金所得などのシンプルな所得を持つ方に最適です。これに対して、確定申告書Bは、多様な所得や複雑な収入構成を持つ方に対応しており、包括的な記載が可能です。このため、個人事業主やフリーランス、自営業者などの方々にとっては、確定申告書Bを選ぶことが一般的です。また、様式Bは汎用性が高いため、様々な所得の種類や控除に対応できる利点があります。特に、事業所得や不動産所得などの複雑な所得を持つ方にとっては、確定申告書Bが適しています。

確定申告書B 第一表の書き方とは?

確定申告書Bの第一表では、以下の内容を記載します:

住所・氏名

ここには、マイナンバー、職業、申告の種類(青色申告など)を記入します。職業欄には、行っている事業内容を具体的に記載し、複数の事業がある場合はすべて記載します。

住所・氏名の欄では、個人情報を正確に記載します。特に、マイナンバーは正確に記入することが重要です。職業欄では、具体的な業務内容を明確に記載することで、税務署が適切に把握できるようにします。例えば、個人事業主であれば「飲食業」や「ITコンサルタント」など、具体的な事業内容を記載し、必要に応じて事業の規模や内容も補足します。また、確定申告の種類(青色申告、白色申告など)を明示することで、適用される控除や特典を正確に受けることができます。

収入金額等

この欄には、年間の総収入を記載します。個人事業主の場合は事業所得を、会社員の場合は給与所得を記入します。

収入金額等の欄には、年間の総収入を詳細に記入します。個人事業主の場合は、事業所得として営業収入やサービス収入を具体的に記載し、関連するすべての収入源を網羅することが求められます。会社員の場合は、給与所得として基本給やボーナスなど、年間を通じて受け取ったすべての給与を記入します。さらに、副業収入や臨時収入がある場合も、すべてこの欄に記載します。こうした記入により、税務署が収入状況を正確に把握できるようになり、適切な課税を行うための基礎データを提供します。

所得金額等

収入から必要経費や控除額を差し引いて所得金額を計算し、記入します。青色申告の場合は、青色申告特別控除額も考慮します。

所得金額等の欄には、収入から必要経費を差し引いた後の純粋な所得金額を記載します。個人事業主やフリーランスの場合、経費として認められる項目を正確に記録し、経費として差し引いた金額を記入します。これには、業務に関連する交通費や材料費、光熱費などが含まれます。また、青色申告を選択している場合は、青色申告特別控除額を考慮に入れ、最終的な所得金額を計算します。こうした記入により、所得の実態を正確に反映させ、適切な税額を算出します。

所得から差し引かれる金額

控除される各種金額(生命保険料、配偶者控除など)を記入します。

所得から差し引かれる金額の欄には、生命保険料控除や地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除など、該当する各種控除額を記載します。これらの控除は、所得税を計算する際に重要な要素となるため、正確に記入することが求められます。具体的には、生命保険料や地震保険料の支払い証明書をもとに控除額を確認し、正確に記載します。また、配偶者控除や扶養控除を受ける際には、配偶者や扶養家族の所得状況を確認し、適切な控除額を記入します。こうした控除を正確に反映させることで、所得税の課税対象額を適切に軽減し、税負担を軽減することができます。

税金の計算

課税所得に対して所得税率を掛けて、税額を計算し記入します。

税金の計算の欄では、課税所得に対する所得税を計算します。課税所得は、所得から控除額を差し引いた金額であり、これに所得税率を掛け合わせて所得税額を算出します。所得税の税率は、課税所得の額に応じて異なるため、国税庁の速算表を利用して正確な税額を計算します。また、計算した所得税額から、適用される税額控除(住宅ローン控除や配当控除など)を差し引き、最終的な納税額を記載します。正確な計算により、納税義務を適切に果たすことができ、税負担を最小限に抑えることが可能となります。

その他

配偶者特別控除などの特別な控除を受ける場合に記入します。

その他の欄には、配偶者特別控除や扶養控除、住宅ローン控除など、特別な控除を受ける際に該当する項目を記入します。これらの控除は、所得税の軽減に大きく寄与するため、適切に申告することが重要です。特に、配偶者特別控除を受ける場合には、配偶者の所得状況や控除対象としての条件を確認し、正確に記載します。また、住宅ローン控除を受ける際には、住宅借入金の残高証明書や住宅ローン契約書を確認し、必要な情報を記載します。こうした特別控除を適切に活用することで、所得税の負担を軽減し、家庭の経済的な安定に寄与することができます。

延納の届出

延納を希望する場合は、その旨を記載します。

延納の届出の欄では、確定申告の納付期限までに納付が困難な場合に、延納を希望する旨を記載します。延納とは、納付期限を延ばす手続きであり、申告納税額の半分以上を期限内に納付することで、残りの金額を2か月半程度延納することができます。この制度を利用することで、一度に多額の税金を納める負担を軽減することが可能です。延納を希望する場合には、延納を希望する金額や理由を明確に記載し、税務署に提出します。延納を適切に申請することで、財務上の柔軟性を確保し、無理のない納税計画を立てることができます。

還付される税金の受け取り場所

還付金が発生する場合の受取口座を記入します。

還付される税金の受け取り場所の欄には、税金が還付される際に受け取る銀行口座の情報を記載します。所得税の還付が発生する場合、還付金は指定した銀行口座に振り込まれるため、正確な口座情報を記載することが求められます。口座番号や銀行名、支店名などを正確に記入し、誤りがないように確認します。また、口座情報を記載する際には、記載ミスを防ぐために、事前に銀行通帳を確認し、正確な情報を転記することが重要です。こうした正確な記入によって、スムーズに還付金を受け取ることができ、手続き上のトラブルを回避することが可能です。

確定申告書B 第二表の書き方とは?

確定申告書Bの第二表には、以下の情報を記入します:

住所・屋号・氏名

住所や氏名を記入し、事業を行っている場合は屋号も記入します。

住所・屋号・氏名の欄では、申告者の住所や氏名を記載し、事業を行っている場合には屋号も記入します。屋号がない場合は空欄で構いませんが、事業を行っている方は、屋号を記載することで、税務署が事業の内容を把握しやすくなります。また、住所や氏名を正確に記入することで、申告者の身元を明確にし、税務署との円滑なコミュニケーションを図ることができます。住所は、申告時点での正確な情報を記載し、変更がある場合には更新しておきます。

所得の内訳

所得の種類や金額、源泉徴収額を記入します。復興特別所得税の項目もあります。

所得の内訳の欄には、申告者の所得の種類や金額、源泉徴収額を詳細に記入します。この情報は、所得税及び復興特別所得税の計算に必要なデータとなるため、正確に記載することが求められます。具体的には、所得の種類ごとに、発生場所や支払い者の名称、収入金額、源泉徴収額を記入します。特に、給与所得を申告する場合は、源泉徴収票をもとに正確な金額を転記します。また、復興特別所得税は、東日本大震災からの復興を支援する目的で導入された税金であり、2037年までの期間限定措置となっています。このため、復興特別所得税についても正確に記載し、適切な税額を算出します。

総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項

不動産の売却益や一時所得(懸賞金など)を記入します。

総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項の欄には、不動産の売却益や一時所得を記入します。譲渡所得とは、不動産や株式を売却した際に得られる利益であり、所得税の課税対象となります。また、一時所得には、懸賞金や福引の賞金、生命保険の一時金などが含まれます。これらの所得を正確に記載することで、税務署が所得の種類や金額を把握し、適切な課税を行うことが可能です。不動産の売却益を申告する際には、売買契約書や譲渡費用の領収書を確認し、正確な金額を記入します。また、一時所得についても、受け取った金額や支払い者の情報を正確に記載します。

保険料控除等に関する事項

支払った保険料の種類や金額を記入します。

保険料控除等に関する事項の欄では、申告者が支払った保険料の種類や金額を記入します。これには、生命保険料控除、地震保険料控除、介護医療保険料控除などが含まれます。各保険料について、支払った金額を明細書や証明書に基づいて正確に記載します。保険料控除は、所得税を軽減するための重要な要素であるため、申告書に正確に反映させることが求められます。また、保険料控除の適用を受けるためには、各保険会社から発行される控除証明書を保管し、申告時に提出することが必要です。こうした手続きを通じて、適切な控除を受け、所得税の負担を軽減することができます。

本人に関する事項

該当する控除(寡婦、ひとり親、勤労学生、障害者など)を記入します。

本人に関する事項の欄では、申告者自身に適用される控除を記入します。これには、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除などが含まれます。それぞれの控除は、申告者の生活状況や経済状況に応じて適用されるものであり、正確に記載することで、税金の軽減を図ることが可能です。例えば、寡婦控除を受ける場合には、申告者が婚姻関係が解消された女性であることを示し、必要な情報を記入します。また、勤労学生控除を受ける際には、申告者が学生であることを証明する書類を用意し、正確な情報を記載します。こうした控除を適切に申告することで、所得税の負担を軽減し、申告者の経済状況を考慮した納税が可能となります。

雑損控除に関する事項

災害や盗難による損害の詳細を記入します。

雑損控除に関する事項の欄では、災害や盗難による損害の詳細を記入します。雑損控除は、自然災害や火災、盗難などの被害を受けた際に、一定の金額を所得から控除する制度です。損害の原因や発生した日時、損害の金額を正確に記載し、必要な証明書類を添付します。損害を証明するためには、警察の被害届や保険会社の査定書、修理費用の領収書などが必要です。こうした情報を正確に記入することで、税務署が損害の実態を把握し、適切な控除を適用することが可能です。雑損控除を受けることで、予期しない損害に対する経済的な負担を軽減し、生活の安定を図ることができます。

寄附金控除に関する事項

寄付先や寄付金額を記入します。

寄附金控除に関する事項の欄では、申告者が行った寄付の詳細を記入します。寄附金控除は、特定の団体や自治体に寄付を行った際に、寄付金額の一部を所得から控除する制度です。寄付先の名称や所在地、寄付金額を正確に記載し、寄付先から発行された領収書を添付します。寄附金控除を受けることで、社会貢献活動や地域振興に参加したことに対する税優遇を受けることが可能です。また、ふるさと納税も寄附金控除の対象となり、寄付金の受領書を添付することで、税負担の軽減が図れます。こうした手続きを通じて、個人の経済活動が地域社会や公益に貢献していることを証明し、税制上の特典を享受することができます。

配偶者や親族に関する事項

配偶者控除や扶養控除を受ける際の配偶者や親族の情報を記入します。

配偶者や親族に関する事項の欄では、配偶者控除や扶養控除を受ける際に必要な情報を記入します。これには、配偶者の氏名や生年月日、マイナンバー、所得状況などが含まれます。扶養控除を受ける場合には、扶養家族の人数や年齢、収入状況を正確に記載します。これらの情報を正確に記入することで、税務署が配偶者や扶養家族の状況を把握し、適切な控除を適用することが可能です。配偶者控除や扶養控除は、家庭の経済状況に応じて所得税を軽減するための重要な手段であり、正確な情報の提供が求められます。申告者は、配偶者や扶養家族の情報を正確に記入し、適切な控除を受けることで、税負担の軽減を図ることができます。

事業専従者に関する事項

家族を従業員として雇用している場合の情報を記入します。

事業専従者に関する事項の欄では、申告者が家族を従業員として雇用している場合に必要な情報を記入します。事業専従者とは、個人事業主が家族を事業に従事させ、その労働に対して給与を支払う場合に適用される制度です。専従者の氏名、マイナンバー、職務内容、支払われた給与額などを記載し、事業専従者としての条件を満たしていることを示します。事業専従者給与は、経費として計上することができるため、正確な情報の記入が求められます。専従者給与の適用を受けることで、個人事業主の所得を適切に反映させ、税負担を軽減することが可能です。専従者としての適用を受けるためには、専従者が一定の条件を満たしている必要があるため、事前に確認し、必要な手続きを行います。

住民税・事業税に関する事項

住民税の徴収方法や非課税所得を記入します。

住民税・事業税に関する事項の欄では、住民税の徴収方法や非課税所得について記入します。住民税は、申告者の居住地に基づいて課される税金であり、その徴収方法を選択することができます。通常は、給与からの天引きや直接納付を選択できます。また、非課税所得には、年金や学資金などが含まれますが、これらの所得についても正確に記載し、税務署に報告します。住民税の徴収方法を正確に選択し、非課税所得を明示することで、適切な税額が計算され、徴収されます。また、事業税についても、該当する場合にはその内容を記入し、適切な手続きを行います。こうした情報を正確に記載することで、住民税や事業税の課税が適正に行われ、過剰な税負担を回避することが可能です。

確定申告書Bと源泉徴収票との関係

源泉徴収票は、給与所得者が1年間に受け取った給与や税額が記載された重要な書類です。確定申告書を作成する際に必要な情報が記載されていますので、以下の項目に注意して記入します:

支払金額

1年間の給与や賞与の合計額を記載します。

支払金額は、1年間に会社から支払われた給与やボーナスの合計額を示します。この金額は、源泉徴収票に記載されており、確定申告書Bの収入金額等の欄に転記します。支払金額は、所得税の計算の基礎となるため、正確に記入することが重要です。特に、年度の途中で転職した場合や、副業の収入がある場合には、それらすべてを合計して記入します。支払金額を正確に記入することで、所得税の計算が正確に行われ、適切な納税が可能となります。

給与所得控除後の金額

支払金額から給与所得控除を差し引いた金額を記載します。

給与所得控除後の金額は、源泉徴収票に記載された支払金額から、給与所得控除額を差し引いた後の金額を示します。この金額は、課税所得を計算するための基礎となるため、確定申告書Bに正確に記載します。給与所得控除は、収入金額に応じて自動的に適用されるため、源泉徴収票に記載された金額をそのまま転記します。給与所得控除後の金額を正確に記入することで、所得税の計算が正確に行われ、適切な税額が算出されます。特に、年末調整で修正が行われた場合には、その内容を確認し、確定申告書に正確に反映させることが重要です。

所得控除の額の合計額

社会保険料控除などの合計額を記載します。

所得控除の額の合計には、源泉徴収票に記載された社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除など、適用される控除の合計額を記載します。これらの控除は、所得税を軽減するための重要な要素であり、正確に記入することが求められます。控除額の合計を正確に反映させることで、課税所得が正しく計算され、税負担を適切に軽減することが可能です。特に、年末調整で控除額が修正された場合には、その内容を確認し、確定申告書に正確に反映させます。

源泉徴収票税額

課税所得に対する税額を記載します。

源泉徴収票税額には、支払金額から給与所得控除などを差し引いた課税所得に対して、所得税率を掛け合わせて計算された税額が記載されています。この金額は、源泉徴収票に基づいて正確に記載し、確定申告書Bの税金の計算の欄に反映させます。所得税率は、課税所得の金額に応じて異なるため、国税庁の速算表を利用して正確な税額を計算します。源泉徴収票税額を正確に記入することで、納税義務が正しく果たされ、適切な税額が算出されます。

社会保険料の金額

社会保険料の合計額を記載します。

社会保険料の金額は、源泉徴収票に記載された厚生年金や健康保険、雇用保険料などの合計額を示します。これらの金額は、給与から天引きされているため、正確に記載することが求められます。社会保険料控除は、所得税の計算において重要な控除項目であり、正確に反映させることで、所得税の負担を軽減することが可能です。特に、年度の途中で保険料の変更があった場合には、その内容を確認し、正確に記入します。

生命保険料の控除額・地震保険料の控除額

支払った保険料に基づく控除額を記入します。

生命保険料の控除額および地震保険料の控除額は、申告者が1年間に支払った保険料に基づいて計算された控除額を示します。これらの控除は、源泉徴収票に記載された金額をもとに、確定申告書Bに正確に記入します。生命保険料控除は、最大12万円、地震保険料控除は最大5万円の控除を受けることができるため、正確に記載することが重要です。特に、年度の途中で保険の内容が変更された場合には、その内容を確認し、正確に記入します。

住宅借入金等特別控除の額

住宅ローン控除を受ける場合の控除額を記入します。

住宅借入金等特別控除の額は、申告者が住宅ローンを利用してマイホームの購入や増改築を行った場合に受けられる控除額を示します。この控除は、一定の要件を満たす場合に適用され、確定申告書Bに正確に記入することで、所得税の負担を軽減することが可能です。住宅借入金等特別控除を受けるためには、住宅ローンの残高証明書や契約書を確認し、必要な情報を記入します。この控除を正確に反映させることで、所得税の負担を大幅に軽減し、家庭の経済状況を改善することができます。

控除対象配偶者・控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族

配偶者や扶養親族に関する情報を記入します。

控除対象配偶者・控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族の項目では、配偶者や扶養親族に関する情報を記入します。これには、配偶者や扶養親族の氏名、生年月日、所得状況などが含まれます。特に、控除対象配偶者や扶養親族がいる場合には、その情報を正確に記載することで、所得税の控除を適用することが可能です。扶養親族が16歳未満の場合には、扶養控除は適用されませんが、その情報を記載することで、税務署が家庭の状況を把握しやすくなります。正確な情報を提供することで、適切な控除を受け、所得税の負担を軽減することができます。

支払者

給与の支払者である会社の情報を記入します。

支払者の欄には、給与の支払者である会社の情報を記入します。これには、会社の名称、所在地、電話番号などが含まれます。支払者の情報は、給与の源泉徴収を行う際に必要な情報であり、正確に記載することが求められます。特に、年度の途中で転職した場合には、前の会社と現在の会社の情報をそれぞれ記載します。支払者の情報を正確に記入することで、税務署が給与の支払い状況を把握し、適切な税額を算出することが可能です。また、支払者の情報を記載することで、給与所得の源泉徴収が適切に行われていることを証明することができます。

まとめ

確定申告は、所得税の納税や還付を受けるための重要な手続きです。確定申告書には様式AとBの2種類がありますが、確定申告書Bは多様な所得に対応できる汎用性の高い書類です。サラリーマンであっても、医療費控除や住宅ローン控除などの特典を受けるために確定申告が必要になる場合があります。源泉徴収票をもとに確定申告書を正確に記入し、適切な控除を受けることで、所得税の負担を軽減することができます。正しい手続きを行い、税制のメリットを最大限に活用しましょう。確定申告は、所得税の納税だけでなく、税金の還付を受けるための重要な手続きでもあります。そのため、確定申告書を正確に記入し、適切な控除を受けることで、税負担を軽減し、家庭の経済状況を改善することが可能です。

特に、確定申告書Bは、個人事業主やフリーランスなど、多様な所得を持つ方にとって不可欠な書類です。正確な記入が求められるため、関連する書類をしっかりと準備し、情報を漏れなく記載することが重要です。確定申告書Bを利用することで、所得税の計算が正確に行われ、適切な税額が算出されます。また、源泉徴収票を活用して確定申告書を作成することで、所得税の還付を受ける機会を最大限に活用できます。適切な手続きを行い、所得税の負担を軽減し、家庭の経済的な安定を図るために、確定申告の手続きを正確に行いましょう。

理想の税理士を探すなら「税理士紹介をぶっ壊す」

- 税理士紹介サイトに騙されたくない

- 顧問料に応じた税務サービスを受けたい

- 税理士の人となりを自分の目で見て選びたい

「税理士紹介をぶっ壊す」では、このようなご要望をお持ちの方のための税理士検索サービスを提供しております。

税理士紹介サイトの「闇」を知らずに税理士を探される方もいるでしょう。

当サービスでは、本当の意味で、あなたにとって理想の税理士に出会うことが可能です。無料で今すぐ検索できるので、お気軽にご利用ください。