この記事では、地震保険料控除の概要や手続き方法、控除額について詳しく解説します。地震保険に加入している方や、これから加入を検討している方にとって、控除の対象となる契約や必要書類、控除を受ける際の注意点など、知っておきたい情報をコンパクトにまとめました。地震保険料控除を賢く活用して、万が一の備えをしながら節税も目指しましょう。

1995年の阪神淡路大震災以降、日本では多くの地震が発生しています。家を失った人々も多く、総務省の調査によれば、過去30年間で620万棟以上の民家が消失したとされています。住まいを失ったときにどうしたらいいのか、悩む方も多いでしょう。地震保険に加入していれば、全額または一部の費用をカバーできる可能性があります。

ここでは、地震保険の概要と地震保険料控除の仕組みについて詳しく見ていきます。保険は、いつどんなときでも命や不動産などの資産を守るのに役立ちます。日頃から加入しておくことが重要なので、その利点についてもお話しします。参考にしていただければ幸いです。

地震保険料控除とは?

まず最初に「地震保険料控除」について説明します。この控除は、2021年1月現在、50社の保険会社が提供しているシステムです。地震保険は1996年に初めて日本で導入されました。それ以前は天災が少なかったため、地震保険はあまり考慮されていませんでした。しかし、1995年の阪神淡路大震災で多くの家屋が失われたことがきっかけで、地震保険が商品として広まるようになりました。

最初は火災保険に含まれる形で提供されていましたが、その後は独立した保険として提供されるようになり、保険料も別々に設定されるようになりました。このようにして地震保険料控除の仕組みが生まれました。この控除には4つの条件があり、50歳以上であること、特定の職業に就いていること、控除申請書類の提出、罹災証明書の発行が必要です。

これは、完全に家を失っていない人を対象とした制度で、保険料を一定期間控除してもらうことができます。控除期間は加入している商品によって異なりますが、一般的には2年から5年の期間が設定されています。

地震保険料控除の対象となる契約

地震保険契約

地震保険契約には、特約特典への同意が必要です。これも保険に含まれるため、問題が発生した場合にサービスを受けることができます。

例えば、家屋の再建費用をカバーする、入院や通院のための費用を補助するなどが特約の内容として挙げられます。これらの特約は追加オプションではなく、毎月の保険料でカバーされます。

長期損害保険契約に関する経過措置

- 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものを除く)

- 満期返戻金等があるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約

- 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等を変更していないもの

平成18年に導入された新しい保険制度では、満期を迎えると返金を受けることができます。ただし、10年間にわたって火災や地震による被害を受けなかった人に限られます。返金額は保険会社のサービスによって異なりますが、一定の保険料を支払っていれば満額を受け取ることができます。

掛け捨ての場合は、この限りではなく、約30%の返金が一般的です。注意点として、契約を継続する場合は新たに契約を結ぶ必要があります。多くの会社では、消費者が申請しない限り、契約を自動的に継続するスタイルをとっています。

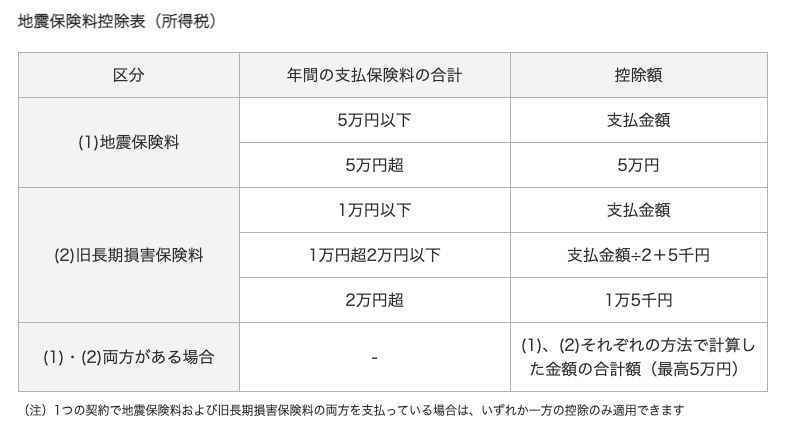

地震保険料控除の控除額

地震保険料控除の控除額

地震保険料控除の金額は、保険によって大きく異なります。所得税や住民税の割引や控除の割合にも影響を与えるため、正確な金額を示すのは難しいです。司法書士や税理士に相談することをお勧めします。

地震保険料控除でどれだけ所得税や住民税が安くなるか

- 地震保険料を確認 地震保険料控除でどれだけ所得税や住民税が減額されるかについてですが、一般的に100万円の商品であれば約30万から40万円が控除されます。所得が非課税の場合、全額免除されることもあります。

- 課税所得金額を確認 課税所得金額は、各自治体の窓口で確認できます。

- 税額を計算 ここからは、地震保険料控除が所得税や住民税にどの程度の影響を与えるか詳しく考えてみましょう。新たに地震保険に加入する際には、自宅が全壊または半壊した場合の修繕費用がどの程度カバーされるか不安になるかもしれません。 また、実際に被災した場合に保険料がどのくらい控除されるのか、契約前に確認しておくことが重要です。 一番重要な要素は所得税で、一般的な日本人の年収である600万円以上の場合、控除率は20%未満です。この場合、住民税も年間40%を納めているため、控除の必要性は低いと考えられます。しかし、非課税世帯の場合、年収が200万円以下で住民税も支払っていないため、地震保険料控除を最大限に受けることができます。若年世帯ではなく、高齢者のみの世帯の方が控除を受けやすい環境にあることがポイントです。

地震保険料控除の手続き方法

地震保険料控除を受けるための手順

年末調整の場合

実際に被災し、各自治体で罹災証明書を取得することを想定しましょう。多くの場合、その場では発行されず、年末調整時に発行されることが一般的です。申請前に、所得証明書や納税書類をすべて揃えて提出する必要があります。

自営業の方は自身で手続きを行う必要がありますが、会社員であれば経理や総務部に依頼して事務手続きを委任することが可能です。専門的な知識を持つスタッフに任せると良いでしょう。

確定申告の場合

地震保険料控除は、確定申告時にも行われます。これは年末調整とも関連しているため、この時期に手続きを行うと良いでしょう。

地震保険料控除を受けるための必要書類

年末調整の場合

各自治体で自損保険料控除を受けるための方法を具体的に見ていきましょう。非課税所得の世帯であれば、所得証明書を取得するだけで済むのが特徴です。年末調整は必要なく、約1ヶ月程度の審査期間を経て保険会社から控除通知が届きます。通知に記載された期間中は、加入している保険の料金を支払う必要はありません。

年収600万円以上の方は、所得証明書、住民税や課税書類、年末調整などの書類を揃えることから始めます。会社員であれば、多くの書類は会社が用意してくれるため、手間と時間はそれほどかかりません。

自営業やフリーランスの場合は、すべて自分で用意しなければならず、少し時間がかかることがあります。税理士など専門家に相談するのが賢明です。

控除期間中に地震などで被災した場合も、満額の保険を受け取ることができます。ただし、全壊にのみ対応している保険もあるため、支払い条件は商品ごとに異なります。しかし、その条件を満たせば控除期間中でも問題なく申請できます。注意点として、各商品につき1回しか地震保険料控除を利用できないという点があります。この制度は救済措置の一環であり、繰り返し利用することはできません。そのため、多用せず、本当に必要なときにのみ申請することが大切です。

確定申告の場合

確定申告時に必要な書類は、所得税証明書、収入証明、住民票基本台帳、マイナンバーカードの4点です。これらの書類はすべて、居住地の自治体で取得できます。

地震保険料控除の注意点

控除証明書の取得方法

地震保険料控除を利用する際に注意すべき点が2つあります。それは、控除を何度も受けることはできないこと、控除期間中は保険の効力が半減する可能性があることです。特に前者は多くの人が知らないため注意が必要です。控除は一度きりの利用となるため、使用するタイミングを慎重に考えることが大切です。

火災保険は控除の対象となるか

多くの保険会社では大々的に宣伝されていませんが、結論として地震保険料控除の対象外です。地震に特化した商品のみが控除の対象であり、加入している保険に火災が含まれている場合、地震保険料控除の対象外となります。この点は加入時に確認が必要です。

複数年分の一括払いの扱い

地震保険料を数年分一括で支払っている方も多いですが、この場合の控除について不安に思う方もいます。5年から10年の期間で一括払いをしている場合、最大40%の控除が受けられます。一部の保険では、期間を自分で選択できる場合もあります。

夫婦共有名義の建物の地震保険について

夫婦共有名義の住宅の場合、地震保険の名義を一人に統一する必要があります。理想的には世帯主で、安定した収入のある方を名義人とすることです。夫婦の場合、通常は夫が名義人として適しています。保険は基本的に個人名義で契約されます。

まとめ

1996年以降、地震保険の加入者は増加しています。巨大地震が頻発する中、今後も加入者が増えるでしょう。この保険は他の商品とは異なり、地震保険料控除という制度が設けられています。一つの商品につき一度だけ利用できる控除で、金額は所得や住民税によって変動します。

地震保険料を一括で支払っている場合でも、控除申請が可能です。何らかの理由で一定期間、保険料の支払いが難しい場合は、控除を申請すると良いでしょう。各社の条件は異なりますが、控除期間中でも保険の効力は維持されるため、大切な住まいを守ることができます。地震保険を有効に活用しましょう。

理想の税理士を探すなら「税理士紹介をぶっ壊す」

- 税理士紹介サイトに騙されたくない

- 顧問料に応じた税務サービスを受けたい

- 税理士の人となりを自分の目で見て選びたい

「税理士紹介をぶっ壊す」では、このようなご要望をお持ちの方のための税理士検索サービスを提供しております。

税理士紹介サイトの「闇」を知らずに税理士を探される方もいるでしょう。

当サービスでは、本当の意味で、あなたにとって理想の税理士に出会うことが可能です。無料で今すぐ検索できるので、お気軽にご利用ください。